En Urban Dictionary, aventuran la siguiente definición para el término:

wishful drinking : the mistaken belief that by drinking until your liver turns to crumbly chalk, things will be better.

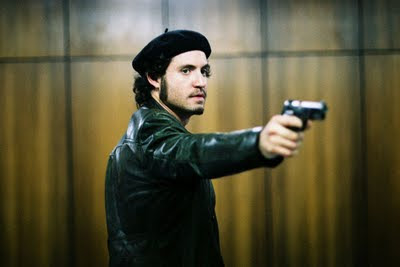

En "I'm still here" el director Casey Affleck fantaseaba con la posibilidad de convertir al actor Joaquin Phoenix en un juguete roto, una víctima de la fama, una deslumbrante estrella de cine sumida en el descontrol de las drogas y la paranoia angustiosa de la búsqueda de la propia identidad artística, una pesadilla para sus amigos y familiares: o sea, Joaquin Phoenix hacía de Carrie Fisher: vamos con otra entrega de vidas de santos y personas ejemplares.

Trastorno bipolar, carácter maníaco depresivo, alcoholismo, drogadicción. Rehab y electroshock. ¿Lo traía puesto de casa o todos esos estupendos regalos se los debe a la princesa Leia Organa?

Culpar a Debbie Reynolds y Eddie Fisher, sus padres, actriz y cantante, máximas figuras del show business de los años 50, más preocupados por el escenario y por sus sucesivos matrimonios (y divorcios: cada uno los suyos) que por la educación de sus hijos: perdonados: su sangre es la que corre por tus venas.

Culpar a Paul Simon y Bryan Lourd, marido primero y marido segundo, aunque más parece que en aquel entonces ellos ya eran las víctimas de ella y no lo contrario.

Culpar a George Lucas y, éste sí, sin posibilidad de indulto. El ansia feroz de exprimir hasta la última gota la teta de "Star Wars", su impresionante éxito, poniendo en marcha, como nunca antes (y probablemente nunca después), una enorme línea de merchandising: seguro que puedes alimentarte, vestirte o realizar la mayoría de actividades de tu vida cotidiana empleando unicamente productos que en alguna parte tengan impresos personajes de "La guerra de las galaxias" y, al lado del dibujo, lleven inscritas las palabras © Lucasfilm Ltd. & TM. Y como George Lucas fue pionero en este campo, los abogados de actores de la época no debían estar tan preocupados por el asunto como para incluir clausulas que protegieran escrupulosamente los derechos de imagen de sus clientes: dice Carrie Fisher que cada vez que se mira al espejo tiene que mandarle un par de dolares al cineasta (cineasta, sí, sobre todo como productor; su lista de títulos, de largometrajes, en los que firme como director y que no tengan escenas con espadas láser, se reduce a dos: "THX 1138" y "American Graffiti", ambas de principios de los 70).

Carrie Fisher ya publicó una novela de carácter autobiográfico en el año 1987, "Postales desde el filo", que luego fue llevada al cine, con éxito, por Mike Nichols, con Meryl Streep y Shirley MacLaine (Carrie y su madre) en los papeles protagonistas. "Wishful drinking", de nuevo, otra autobiografía, publicada en el 2008, que ahora es representada por herself en una función teatral muy divertida: bufón de su propia desgracia (o el bufón que se comió a Carrie Fisher: problemas de peso -otro más- que hacen que sea difícil reconocer a la joven chica de las ensaimadas en la cabeza). El sentido del espectáculo estadounidense, la idea de que el show debe continuar y se alimenta de lo que sea necesario, es inigualable. Dicen que para resolver problemas muchas veces lo mejor es airearlos. Pues que no se diga.