La primera vez que vi actuar sobre un escenario a Rafael Álvarez "El Brujo" debió ser en 1986 o 1987 (tres amigos consultados que asistieron al evento no saben concretar el año, al igual que yo: alzheimer temprano: no somos nada). En números redondos, hace veinticinco años: toma ya. La función de aquella noche en el teatro Liceo de Salamanca era "La taberna fantástica" de Alfonso Sastre, una obra que estuvo censurada durante el régimen de Franco (claro, ¿cuándo si no?) y que no fue estrenada hasta los años ochenta, una década después de la muerte del dictador: transición tranquila, que no se me enfade nadie, unos desembarcan en la democracia sin culpa ni remordimientos, en fantásticas lanchas de salvamento, y otros llegaron como pudieron, tras la cárcel y el exilio (palabras de Andrés Trapiello en "Los amigos del crimen perfecto"). Para los alumnos de 2º de B.U.P del instituto "Mateo Hernández" de Salamanca (gracias Rosa Ramajo, inolvidable profesora de literatura, por atreverte a provocar a tus chicos y chicas más allá del horario de clases, una meta más lejana que la consabida de unos magros exámenes por aprobar: gracias por llevarnos), vecinos en su mayoría del barrio Garrido y por tanto, en su mayoría también, hijos de obreros, de padres que apenas han tenido oportunidad de formarse, desertores del arado, exiliados del campo, emigrantes en Alemania y currantes en España. Ir al teatro en aquella ocasión, al de verdad, fue un rito iniciático: la primera vez para muchos de nosotros. Y el recuerdo de ese par de horas sentado en el patio de butacas, transportado en vivo a un mundo de lumpen y conciencia de clase, es el rescoldo inextinguible de amor por el teatro: un flechazo, una pasión que debo compartir con el cine que, por razones evidentes de oportunidad, es una puerta más veces abierta: pasión enlatada siempre lista para consumir. El Liceo, el Bretón, el Juan del Enzina (uno de los que más veces frecuenté: memoria sentimental, además) o las noches del Fonseca. Algunos ya no existen (teatros en extinción, voraz especulación urbana, aunque por suerte se suelen sustituir por espacios nuevos como el CAEM, hacia la periferia: terreno más barato. Mucho más preocupante es la desaparición de espacios de cine sustituidos por multisalas en centros comerciales que todos tienen la misma programación de mierda: una semana entera con tiempo para ir al cine y no encontrar nada bueno en la cartelera: habrá que esperar a septiembre) y otros remodelados como el Liceo o aún con una larga vida como el ciclo estival del Fonseca: todo vendido. Ahí acudimos, con su frio congénito y su aire ensordecedor: "El Brujo" fue previsor y se colocó un micrófono aunque no fue capaz de eludir al viento, otro protagonista en la obra: papeles volando.

"Mujeres de Shakespeare" es un genial monólogo acompañado de un violinista que casi no participa: unas pocas notas, de cuando en cuando (hour on hour, nos recuerdan, tan cerca en su pronunciación a whore on whore: la obra está llena de juegos de palabras -comedia en inglés es play- de traducciones imposibles, desconcertantes e ingeniosas). Jugar con el espectador es lo que hace este bufón, este comediante que sabe buscar complicidad en la platea desde el primer minuto en escena, interpelando directamente a su atención, a su entendimiento. Y si el nivel intelectual de Shakespeare es demasiado áspero para el común de los mortales (las referencias constantes al entendido Harold Bloom, luminaria del tema), mediante una puesta en escena cabaretera y picante logrará que todos nos acerquemos, atendamos, y sintamos el teatro como debió sentirse en el siglo XVI, un espectáculo mundano en el que los actores tenían que disputarse la atención del público con los vendedores de fruta, las prostitutas y los charlatanes de feria. A "El Brujo" le queda tiempo para cortar el hilo, meter un par de anécdotas propias o de otros o un par de puyas a la clase política, preferentemente a la que cae del lado derecho: el término titiritero, usado con desprecio por tertulianos mercenarios, cuando en realidad es un símbolo certero de talento artístico, de creación de historias a través de figuras inanimadas para después pasar la gorra, y, en fin, de humildad: pues bien, "El Brujo" sin duda es un titiritero de sí mismo y así lo sabe realizar, gesticulando y parloteando, con pases de mago más que de brujo, hipnotizando al respetable.

Las mujeres que Shakespeare pone en sus obras, Catalina, Rosalinda, Julieta, Beatriz, no son más que un enigma, otro misterio de la condición humana: el genio creador se proyecta en cada personaje que el inglés despliega en escena, puntualizando su propia personalidad y su experiencia: obra y autor intercalados sin remedio. Nos dice "El Brujo" que durante un tiempo Shakespeare se perdió, no se sabe dónde estuvo. Quizá estuvo con una troupe de gitanos en el bosque, durante años, depurando el estilo teatral hasta su esencia, hasta que la experiencia de repetir una y otra vez en cada función se destila en parar el tiempo: la contemplación y la sabiduría.

Como dije al principio, cuidado con "El Brujo". Si se le presta atención, es capaz de llegarte muy dentro. Y a ver luego cómo lo sacas.

domingo, julio 24, 2011

viernes, julio 22, 2011

"La vida en tiempos de guerra", de Todd Solondz

La última película de Todd Solondz (esta semana me dijeron que ya casi nunca ponía películas recientes en el blog: esta de hoy no es muy reciente tampoco -año 2009-, pero al menos es la última de alguien: ¿has visto la última de Todd Solondz?. Pues eso. Teniendo en cuenta lo que veo normalmente, se trata prácticamente de un estreno, el colmo de la modernidad) es un anexo, un epílogo, la segunda parte de aquella fantástica "Happiness" que el director estadounidense realizó en 1998.

Estereotipos de clase media-alta: psiquiatras finolis, escritoras de éxito, jubilados de Florida: la búsqueda de la felicidad topándose siempre con la infelicidad más inmisericorde, con la insatisfacción inherente a la condición humana. Podría ser una de Woody Allen (incluso los créditos de presentación de las películas de Allen y Solondz se parecen: sencillas letras blancas sobre fondo negro), pero el tono de Todd Solondz está poblado por muchas más transgresiones que las que se permite su correligionario y casi paisano (Solondz es de New Jersey y el que no sepa de dónde es Woody Allen... bueno, pues tampoco pasaría nada pero es una fe de nacimiento muy asociada al cine del neoyorquino ¡ups!, ya lo dije). Deseo sórdido, lenguaje áspero y pocas concesiones a lo políticamente correcto: lo real, en definitiva. Sin embargo sabe darle a sus fotogramas una pátina de candor inocente poblándolos de personajes inadaptados, frikis sentimentales (algunos de sus personajes también lo son por fuera, por ejemplo en "Palindromes", una de sus mejores películas) que no son capaces de alcanzar la imagen del amor que ha protagonizado sus sueños. Y da igual que sea o no una imagen aceptada socialmente.

Padre pedófilo encarcelado, tía materna perseguida por el fantasma de un antiguo pretendiente, madre obsesionada con las apariencias que intenta ordenar su vida. Y los hijos. En "Happiness" esa cuota de protagonismo la tenía Billy, adolescente en pleno despertar sexual, confuso hasta la médula, como le sucedía a otro de los personajes típicos de Solondz, la pequeña Dawn Wiener de "Bienvenido a la casa de muñecas", quizá la película que más me gusta de este autor. En "La vida en tiempos de guerra" en vez de Billy será Timmy, su hermano menor (Billy ahora está en la universidad, pero igualmente confuso: trauma imperecedero), el que asuma ese rol, tan importante en las películas de Solondz, de portador de preguntas incomodas: el encargado de decirle al emperador que está desnudo: la fachada del adulto se desmorona ante los ojos de un niño. Ninguno de la extensa nómina de actores (excelentes) que desfilaba en "Happiness" aparece ahora en "La vida en tiempos de guerra" (de repente, en la barra de un bar, Charlotte Rampling, tan seductora como se la recuerda) y lo que sí se pone de manifiesto en esta entrega es cierta denuncia antibélíca (de ahí lo de "tiempos de guerra" del título) y sobre todo un ingrediente judaico en la trama totalmente inexistente en "Happiness".

"La vida en tiempos de guerra" es una película que no está mal, con un guión y algunas secuencias de un buen nivel. Se puede ver como un acto aislado de la tragedia de la familia de las tres hermanas Jordan, sin nexo con la historia de "Happiness", pero si, aprovechando las vacaciones, las noches largas, se prepara un programa doble con ambas películas, pues mejor que mejor. Primero "Happiness" y asistir después al salto temporal y a la transformación de actores, que no de personajes, o, por qué no, invertir el orden del reloj, de las películas, y viajar al pasado para realizar descubrimientos esclarecedores, atar cabos. De menos a más, en mi opinión.

Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que el cartel de "Happiness" me gusta más.

Dibujado por Daniel Clowes.

Será por eso que me gusta más.

Estereotipos de clase media-alta: psiquiatras finolis, escritoras de éxito, jubilados de Florida: la búsqueda de la felicidad topándose siempre con la infelicidad más inmisericorde, con la insatisfacción inherente a la condición humana. Podría ser una de Woody Allen (incluso los créditos de presentación de las películas de Allen y Solondz se parecen: sencillas letras blancas sobre fondo negro), pero el tono de Todd Solondz está poblado por muchas más transgresiones que las que se permite su correligionario y casi paisano (Solondz es de New Jersey y el que no sepa de dónde es Woody Allen... bueno, pues tampoco pasaría nada pero es una fe de nacimiento muy asociada al cine del neoyorquino ¡ups!, ya lo dije). Deseo sórdido, lenguaje áspero y pocas concesiones a lo políticamente correcto: lo real, en definitiva. Sin embargo sabe darle a sus fotogramas una pátina de candor inocente poblándolos de personajes inadaptados, frikis sentimentales (algunos de sus personajes también lo son por fuera, por ejemplo en "Palindromes", una de sus mejores películas) que no son capaces de alcanzar la imagen del amor que ha protagonizado sus sueños. Y da igual que sea o no una imagen aceptada socialmente.

Padre pedófilo encarcelado, tía materna perseguida por el fantasma de un antiguo pretendiente, madre obsesionada con las apariencias que intenta ordenar su vida. Y los hijos. En "Happiness" esa cuota de protagonismo la tenía Billy, adolescente en pleno despertar sexual, confuso hasta la médula, como le sucedía a otro de los personajes típicos de Solondz, la pequeña Dawn Wiener de "Bienvenido a la casa de muñecas", quizá la película que más me gusta de este autor. En "La vida en tiempos de guerra" en vez de Billy será Timmy, su hermano menor (Billy ahora está en la universidad, pero igualmente confuso: trauma imperecedero), el que asuma ese rol, tan importante en las películas de Solondz, de portador de preguntas incomodas: el encargado de decirle al emperador que está desnudo: la fachada del adulto se desmorona ante los ojos de un niño. Ninguno de la extensa nómina de actores (excelentes) que desfilaba en "Happiness" aparece ahora en "La vida en tiempos de guerra" (de repente, en la barra de un bar, Charlotte Rampling, tan seductora como se la recuerda) y lo que sí se pone de manifiesto en esta entrega es cierta denuncia antibélíca (de ahí lo de "tiempos de guerra" del título) y sobre todo un ingrediente judaico en la trama totalmente inexistente en "Happiness".

"La vida en tiempos de guerra" es una película que no está mal, con un guión y algunas secuencias de un buen nivel. Se puede ver como un acto aislado de la tragedia de la familia de las tres hermanas Jordan, sin nexo con la historia de "Happiness", pero si, aprovechando las vacaciones, las noches largas, se prepara un programa doble con ambas películas, pues mejor que mejor. Primero "Happiness" y asistir después al salto temporal y a la transformación de actores, que no de personajes, o, por qué no, invertir el orden del reloj, de las películas, y viajar al pasado para realizar descubrimientos esclarecedores, atar cabos. De menos a más, en mi opinión.

Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que el cartel de "Happiness" me gusta más.

Dibujado por Daniel Clowes.

Será por eso que me gusta más.

sábado, julio 16, 2011

"La Strada", de Federico Fellini

Gelsomina es una loca, una niña descalza que envuelta en su capa corretea por la arena de la playa. Gelsonima es una hobbit: ¿realmente eres una mujer?, le pregunta Il Matto, otro loco. Gelsomina atrapada entre dos amores, dos hombres opuestos: el carnal Zampanó y el espiritual Il Matto: Giulietta Massina compartiendo cartel protagonista con Anthony Quinn y Richard Basehart. La princesa del cuento, de un poema circense de artistas vagabundos y venganzas terribles.

Giulietta Massina, esposa de los dos caracteres de Fellini. De un lado el director, que hace poesía en fotogramas y que llevó su melancolía por el pasado (su infancia y su juventud en su ciudad natal, Rimini, tantas veces presente en su obra aunque allí no rodara nunca ni una sola toma) a las cotas más altas del arte cinematográfico, y de otro lado el carácter mediterráneo, latino, de macho viril con fama de mujeriego y con predilección por retratar en sus películas a damas rotundas, diosas de la lujuria como Anita Ekberg en "La Dolce Vita", por ejemplo. El director italiano se confesaría genialmente en "8½", una introspección honda en sus motivaciones artísticas y humanas.

El papel que Fellini escribió para su mujer en "La Strada", en 1954, consiguió que ella fuera una actriz mundialmente conocida: una actuación portentosa, inolvidable, llena de ingenuidad y de inocencia apenas desmentida por unos ojos vivaces: expresividad inusitada para una cara de alcachofa. Sin embargo, como si se tratara de un encantamiento, la decisión de Gelsomina de seguir a Zampanó también acompañó a Giulietta Masina hasta el fin de sus días: se quedó con Fellini hasta el día de su muerte. La de él. Ella moriría poco después.

Giulietta Massina, esposa de los dos caracteres de Fellini. De un lado el director, que hace poesía en fotogramas y que llevó su melancolía por el pasado (su infancia y su juventud en su ciudad natal, Rimini, tantas veces presente en su obra aunque allí no rodara nunca ni una sola toma) a las cotas más altas del arte cinematográfico, y de otro lado el carácter mediterráneo, latino, de macho viril con fama de mujeriego y con predilección por retratar en sus películas a damas rotundas, diosas de la lujuria como Anita Ekberg en "La Dolce Vita", por ejemplo. El director italiano se confesaría genialmente en "8½", una introspección honda en sus motivaciones artísticas y humanas.

El papel que Fellini escribió para su mujer en "La Strada", en 1954, consiguió que ella fuera una actriz mundialmente conocida: una actuación portentosa, inolvidable, llena de ingenuidad y de inocencia apenas desmentida por unos ojos vivaces: expresividad inusitada para una cara de alcachofa. Sin embargo, como si se tratara de un encantamiento, la decisión de Gelsomina de seguir a Zampanó también acompañó a Giulietta Masina hasta el fin de sus días: se quedó con Fellini hasta el día de su muerte. La de él. Ella moriría poco después.

domingo, julio 10, 2011

Norma Desmond

By Licantropunk.

Como escritor no vale un duro, como pintor no es gran cosa, pero como fotógrafo es pésimo: no mercy.

Este fin de semana no he parado de escribir pero para otros fines. Así que aprovecho para colar este homenaje acrílico. Lo siento, no se me agolpe la distinguida concurrencia, no hay nada que hacer, ya está vendido. Bueno, regalado.

Y de postre, canción, que esta sí que no está nada mal.

Javier Alvarez -

sábado, julio 02, 2011

"Ink", de Jamin Winans

Las recomendaciones han de tenerse en cuenta según de quien vengan y en este blog, por lo general, no entra nadie (nada) que no este "enchufado" (bueno, en realidad soy un blando y cuelo a cualquiera). En este caso no había opción, la película venía muy bien recomendada.

Dos clanes, dos castas, dos ejércitos enfrentados. Cuando todos duermen ellos se ponen en marcha. De un lado los Contadores de Cuentos, los encargados de embellecer los sueños de cualquiera, estanques oníricos donde reposar el ánimo. En la esquina contraria los Incubus, sádicos portadores de pesadillas: ángeles guardianes frente a demonios torturadores: el bien y el mal, eterno combate, maniqueo y sin cuartel, pero también sin rival: en el cine siempre (o casi) ganan los mismos, sobre todo en el cine estadounidense. Así que la historia como tal, la trama y su desenlace, está anticipada al menos desde que cayó Lucifer, pero lo que sí varía es la forma de contarla. Ahí es donde reside la originalidad de "Ink", no en un guión un tanto ramplón (niña en apuros y padre adicto al trabajo, con un complejo de culpabilidad enorme por no dedicarle tiempo a su hija, que debe acudir al rescate: aquel anuncio de promoción del cine español, con Antonio Resines y José Coronado y el niño jugando al béisbol: Anda que... caracoles, caracoles) que sin embargo tiene su punto de efecto aunque algo descontado (nariz superlativa, sayón y escriba, que apenas oculta al actor que hay detrás), sino en una puesta en escena impactante, de espíritus que deambulan invisibles por casas, calles, hospitales y que luchan a muerte cuando se encuentran al enemigo, escenas que hacen pasar del género de fantasía y ciencia ficción al de acción con soltura y ritmo (buena banda sonora también): un poco "Matrix" pero con mucha menos ambición. Y presupuesto, seguro.

Hablando de dinero, "Ink" también tiene su anécdota en ese aspecto: película independiente que apenas encontró distribución en las salas de cine pero que se hizo muy popular en las redes P2P, con el resultado de que entró en la lista de las películas más descargadas, muy por encima de otras producciones que habían gastado mucho dinero en promoción. Sí, resulta que ser muy descargado no es tan malo como parece. No sé quién dijo que si no estás en el Top Manta no pintas nada. En el caso de "Ink" el boca-oreja internauta la puso en el candelero y disparó su venta en DVD: final feliz, como el que cuenta la cinta. Y no hay final del cuento sin moraleja: hoy la Guardia Civil ha entrado en la SGAE y ha detenido a sus directivos. Al parecer se pasó de defender derechos ajenos, con una pureza de miras intachable (si eres legal, eres legal: olé tus güevos), a satisfacer codicias personales de la forma más bochornosa y torticera. Presuntamente, claro.

Los piratas modernos llevan maletín y corbata.

Dos clanes, dos castas, dos ejércitos enfrentados. Cuando todos duermen ellos se ponen en marcha. De un lado los Contadores de Cuentos, los encargados de embellecer los sueños de cualquiera, estanques oníricos donde reposar el ánimo. En la esquina contraria los Incubus, sádicos portadores de pesadillas: ángeles guardianes frente a demonios torturadores: el bien y el mal, eterno combate, maniqueo y sin cuartel, pero también sin rival: en el cine siempre (o casi) ganan los mismos, sobre todo en el cine estadounidense. Así que la historia como tal, la trama y su desenlace, está anticipada al menos desde que cayó Lucifer, pero lo que sí varía es la forma de contarla. Ahí es donde reside la originalidad de "Ink", no en un guión un tanto ramplón (niña en apuros y padre adicto al trabajo, con un complejo de culpabilidad enorme por no dedicarle tiempo a su hija, que debe acudir al rescate: aquel anuncio de promoción del cine español, con Antonio Resines y José Coronado y el niño jugando al béisbol: Anda que... caracoles, caracoles) que sin embargo tiene su punto de efecto aunque algo descontado (nariz superlativa, sayón y escriba, que apenas oculta al actor que hay detrás), sino en una puesta en escena impactante, de espíritus que deambulan invisibles por casas, calles, hospitales y que luchan a muerte cuando se encuentran al enemigo, escenas que hacen pasar del género de fantasía y ciencia ficción al de acción con soltura y ritmo (buena banda sonora también): un poco "Matrix" pero con mucha menos ambición. Y presupuesto, seguro.

Hablando de dinero, "Ink" también tiene su anécdota en ese aspecto: película independiente que apenas encontró distribución en las salas de cine pero que se hizo muy popular en las redes P2P, con el resultado de que entró en la lista de las películas más descargadas, muy por encima de otras producciones que habían gastado mucho dinero en promoción. Sí, resulta que ser muy descargado no es tan malo como parece. No sé quién dijo que si no estás en el Top Manta no pintas nada. En el caso de "Ink" el boca-oreja internauta la puso en el candelero y disparó su venta en DVD: final feliz, como el que cuenta la cinta. Y no hay final del cuento sin moraleja: hoy la Guardia Civil ha entrado en la SGAE y ha detenido a sus directivos. Al parecer se pasó de defender derechos ajenos, con una pureza de miras intachable (si eres legal, eres legal: olé tus güevos), a satisfacer codicias personales de la forma más bochornosa y torticera. Presuntamente, claro.

Los piratas modernos llevan maletín y corbata.

miércoles, junio 29, 2011

"Midnight in Paris" de Woody Allen

Por los pelos: último día en cartelera pero hubo cita con Woody, un encuentro que raramente defrauda. Allen se aplica el cuento que cuenta en "Midnight in Paris", mejor dicho, su moraleja, y no mira atrás, él mira siempre hacia el siguiente rodaje, enlaza uno con otro: con cadencia anual, su lección periódica y magistral de cine.

Viaje al pasado: mejor viajar al pasado que al futuro, un espacio incógnito este último que puede producir angustia, ansiedad ante el porvenir, miedo al mañana: para qué saber: ya vendrá. Sin embargo el pasado, el planteado en "Midnight in Paris", es un terreno explorado literariamente, fantasmas transitados, nombres legendarios, un espacio onírico que, de repente, se llena de verdades. Es el territorio mítico de la nostalgia, aunque se trate de melancolía del pasado de otros, de unas vidas que nos parecen plenas de talento, de creatividad, de experiencia y de autenticidad. Esos, los auténticos, los veraces: ídolos seguros.

Pero el pasado es una memoria incompleta, así nuestro propio pasado, porque, como decía Borges, la segunda vez que recordamos algo no recordamos el hecho que produjo la impronta sino que recordamos el recuerdo y por tanto ya es falso: toda anécdota es ajena: ¿quién puede decir que es el mismo de hace veinte años? O de ayer. Echamos la vista atrás y no nos reconocemos.

Woody Allen llena los fotogramas de clichés mascados, de tópicos fácilmente consumibles, casi caricaturas, que identifican a los personajes tan bien como su nombre o su inmortal obra. Colección de músicos, escritores, pintores que dejaron su huella en París en los años 20 del siglo 20 e hicieron historia, historia universal. Sí, ese también sale. Artistas para los que su obra es un salvavidas, un asidero imprescindible, el objetivo vital que en muchos casos será reconocido post mortem y en muchos otros casos, en muchísimos más, para los que no aparecen en la película y en casi ninguna parte, ni siquiera la muerte traerá la gloria. Su presente, el de todos ellos, no era tan maravilloso como nos lo parece desde el futuro. Pero, ¿qué más da? El cuadro pertenece al autor mientras está pintando en él, después es un artefacto para la contemplación de otros o, mejor aún, un soporte al que dar la vuelta para seguir pintando.

Corre. Tu edad de oro es hoy.

Viaje al pasado: mejor viajar al pasado que al futuro, un espacio incógnito este último que puede producir angustia, ansiedad ante el porvenir, miedo al mañana: para qué saber: ya vendrá. Sin embargo el pasado, el planteado en "Midnight in Paris", es un terreno explorado literariamente, fantasmas transitados, nombres legendarios, un espacio onírico que, de repente, se llena de verdades. Es el territorio mítico de la nostalgia, aunque se trate de melancolía del pasado de otros, de unas vidas que nos parecen plenas de talento, de creatividad, de experiencia y de autenticidad. Esos, los auténticos, los veraces: ídolos seguros.

Pero el pasado es una memoria incompleta, así nuestro propio pasado, porque, como decía Borges, la segunda vez que recordamos algo no recordamos el hecho que produjo la impronta sino que recordamos el recuerdo y por tanto ya es falso: toda anécdota es ajena: ¿quién puede decir que es el mismo de hace veinte años? O de ayer. Echamos la vista atrás y no nos reconocemos.

Woody Allen llena los fotogramas de clichés mascados, de tópicos fácilmente consumibles, casi caricaturas, que identifican a los personajes tan bien como su nombre o su inmortal obra. Colección de músicos, escritores, pintores que dejaron su huella en París en los años 20 del siglo 20 e hicieron historia, historia universal. Sí, ese también sale. Artistas para los que su obra es un salvavidas, un asidero imprescindible, el objetivo vital que en muchos casos será reconocido post mortem y en muchos otros casos, en muchísimos más, para los que no aparecen en la película y en casi ninguna parte, ni siquiera la muerte traerá la gloria. Su presente, el de todos ellos, no era tan maravilloso como nos lo parece desde el futuro. Pero, ¿qué más da? El cuadro pertenece al autor mientras está pintando en él, después es un artefacto para la contemplación de otros o, mejor aún, un soporte al que dar la vuelta para seguir pintando.

Corre. Tu edad de oro es hoy.

sábado, junio 25, 2011

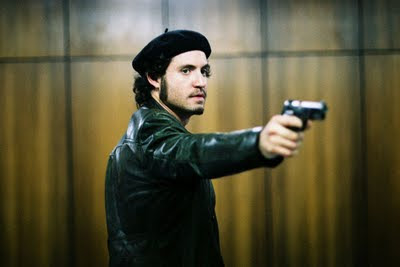

"Carlos", de Olivier Assayas

Canal + ha estado emitiendo los martes por la noche, los tres últimos, la serie "Carlos", biopic del tristemente célebre (adjetivo tópico como pocos para personajes fuera de la ley) Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos el chacal. En la era del prêt-à-porter internauta, donde ver una serie no tiene horario ni fecha en el calendario, seguirla por televisión a la hora de emisión "oficial" parece antediluviano. Esta fidelidad (tres semanas tampoco es para tanto, no voy a andar poniéndome medallas, pero resulta algo complicado, la verdad) al teleprograma no hubiera sido posible si el espectáculo no mereciera la pena. Y mereció.

Una foto de carnet de un hombre moreno, regordete, oculto tras unas gafas de sol, salpicando de vez en cuando los telediarios de mi niñez, noticiarios que por otro lado solían estar llenos de atentados terroristas, de secuestros aéreos, de nombres de bandas dispuestas a todo por conseguir sus objetivos: Ejército Rojo Japonés, Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, OLP, IRA, ETA, ay, esta última que no acaba de desaparecer del parte de las tres de la tarde. En una época, la actual, en la que cualquier reivindicación o manifestación debe ir acompañada de ausencia de violencia y de actitud pacífica para ser tenida en cuenta (o no: generalmente, no) asombra recordar como se llevaban a cabo las demandas políticas por parte de estos tipos en los años 70. Grupos armados que irrumpían a tiro limpio en embajadas, en aeropuertos (hay una escena tremenda en la que dos personas acceden por la entrada principal del aeropuerto francés de Orly hasta la zona donde se despide al pasaje, portando un lanzacohetes en una bolsa, con el que disparan contra un avión israelí que esta despegando: y disparan dos veces, entre toda la gente, y fallan y le pegan a un avión yugoslavo, y después consiguen escapar: ahora sería imposible), conferencias internacionales. No hay puerta que les detenga. Y los gobiernos negociaban, pactaban, cedían: pagar el rescate y facilitar la huida. Terror al salvajismo indiscriminado.

Así, la película resulta ser un documento magnífico para comprender las turbulencias que se producían en el equilibrio de poder establecido durante la Guerra Fría, pantalla detrás de la que los servicios secretos de múltiples países disimulaban, inmersos en un enfrentamiento bastante caliente. Y Carlos (el actor venezolano Édgar Ramírez realiza el papel con una convicción y un apasionamiento impresionante, uno de los puntos fuertes de la película: por comparar de modo inevitable, Benicio del Toro en el "Che" de Steven Soderbergh me dejó frío) es la excusa perfecta para esta historia, el más famoso, mediático y universal de los carteles de Se busca. Los gobiernos del bando del Este se rifaban sus servicios: satisfacción garantizada. Pero el Muro cayó, un bloque se impuso, y la lucha armada que proponía Carlos, su modus vivendi, se cayó también, ya que sólo se podía llevar a cabo con un fuerte respaldo ideológico y económico detrás, a través de mandatarios afines, y si estos abandonan se termina el baile. Peor aún, todos contra ti: de héroe popular a amistad peligrosa. Ahora cumple cadena perpetua en una cárcel francesa, y creo que la película no le ha gustado ni un pelo. Total, porque te saquen como un joven idealista que termina convertido en un asesino calculador y cruel, más preocupado por el dinero, las mujeres y el alcohol que por la Causa (la Gran Marcha de la que hablaba Milan Kundera en "La insoportable levedad del ser": el camino hacia ninguna parte: el fin de la locura), pues tampoco será para ponerse así. Qué quisquillosos son algunos.

Una foto de carnet de un hombre moreno, regordete, oculto tras unas gafas de sol, salpicando de vez en cuando los telediarios de mi niñez, noticiarios que por otro lado solían estar llenos de atentados terroristas, de secuestros aéreos, de nombres de bandas dispuestas a todo por conseguir sus objetivos: Ejército Rojo Japonés, Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, OLP, IRA, ETA, ay, esta última que no acaba de desaparecer del parte de las tres de la tarde. En una época, la actual, en la que cualquier reivindicación o manifestación debe ir acompañada de ausencia de violencia y de actitud pacífica para ser tenida en cuenta (o no: generalmente, no) asombra recordar como se llevaban a cabo las demandas políticas por parte de estos tipos en los años 70. Grupos armados que irrumpían a tiro limpio en embajadas, en aeropuertos (hay una escena tremenda en la que dos personas acceden por la entrada principal del aeropuerto francés de Orly hasta la zona donde se despide al pasaje, portando un lanzacohetes en una bolsa, con el que disparan contra un avión israelí que esta despegando: y disparan dos veces, entre toda la gente, y fallan y le pegan a un avión yugoslavo, y después consiguen escapar: ahora sería imposible), conferencias internacionales. No hay puerta que les detenga. Y los gobiernos negociaban, pactaban, cedían: pagar el rescate y facilitar la huida. Terror al salvajismo indiscriminado.

Así, la película resulta ser un documento magnífico para comprender las turbulencias que se producían en el equilibrio de poder establecido durante la Guerra Fría, pantalla detrás de la que los servicios secretos de múltiples países disimulaban, inmersos en un enfrentamiento bastante caliente. Y Carlos (el actor venezolano Édgar Ramírez realiza el papel con una convicción y un apasionamiento impresionante, uno de los puntos fuertes de la película: por comparar de modo inevitable, Benicio del Toro en el "Che" de Steven Soderbergh me dejó frío) es la excusa perfecta para esta historia, el más famoso, mediático y universal de los carteles de Se busca. Los gobiernos del bando del Este se rifaban sus servicios: satisfacción garantizada. Pero el Muro cayó, un bloque se impuso, y la lucha armada que proponía Carlos, su modus vivendi, se cayó también, ya que sólo se podía llevar a cabo con un fuerte respaldo ideológico y económico detrás, a través de mandatarios afines, y si estos abandonan se termina el baile. Peor aún, todos contra ti: de héroe popular a amistad peligrosa. Ahora cumple cadena perpetua en una cárcel francesa, y creo que la película no le ha gustado ni un pelo. Total, porque te saquen como un joven idealista que termina convertido en un asesino calculador y cruel, más preocupado por el dinero, las mujeres y el alcohol que por la Causa (la Gran Marcha de la que hablaba Milan Kundera en "La insoportable levedad del ser": el camino hacia ninguna parte: el fin de la locura), pues tampoco será para ponerse así. Qué quisquillosos son algunos.

martes, junio 21, 2011

"Tetro", de Francis Ford Coppola

Un tipo que ocupó el trono indiscutible, Olimpo cinematográfico, dueño y señor de una época, parece un novato en su última película: rincones autobiográficos poblados de fantasmas familiares, tópicos en las localizaciones de rodaje (pintoresco barrio bonaerense con escena pasional de celos incluida: le faltó el tango: menos mal), experimentación con la cámara y la fotografía (si bien el blanco y negro ya había dominado en una de sus obras maestras, "La ley de la calle": ahí también había sus momentos en color, ahora lo usa en los flashbacks), efectismo en la trama (no sólo el climax dramático, que ya estaba anticipado, se veía venir, sino el uso de Radio Colifata, que también está descontado desde que esta gente hizo el anuncio de Aquarius) y, ay, no saber cortar a tiempo la historia y alargar la película demasiado: Tetro no acertó a hallar un final para su novela pero Coppola tampoco: falta de práctica: su primer guión en solitario (me parece) en veinticinco años, desde "La conversación", nada menos. Sí, aquella era otra obra maestra. Tiene unas cuantas.

Hondo carácter latino en la cinta no sólo por el lugar donde se desarrolla la trama, Buenos Aires, o por el grupo de actores, donde destacan las actrices protagonistas (Maribel Verdú y Carmen Maura: que te digan que vas a hacer una con Coppola debe ser tremendo: gratis si hace falta), además de por ser una coproducción italo-america-argenti-española, sino también porque un director que siempre quiso ser Orson Welles (en su momento lo alcanzó, pienso) trae en "Tetro" aires de Pedro Almodovar o de Carlos Saura: Welles también quiso su Don Quijote (la maleta de Orson Welles, como recordaba Babel llena de trabajos empezados: no inacabados: quién decide que una obra de arte está finalizada), también se acercó mucho a lo hispano.

Rencuentro entre familiares (el paso del tiempo y la familia: marca de la casa): Vincent Gallo, un actor a tener en cuenta siempre (y un director desperdiciado que se prodiga poco tras la cámara: magnífica "Buffalo '66") y un muchacho llamado Alden Ehrenreich, que, a pesar de parecerse a su "hermano" como un huevo a una castaña (se parece más a Di Caprio: "Tetro" a ratos recuerda un anuncio de colonias: no es un punto en contra, hay anuncios de colonias muy buenos), al final consigue mantener el tipo y dar el personaje.

Si se aguanta un buen rato al pié del cañón parece que la película puede remontar, posible despegue, destellos de genio, pero al final se desploma. Inexorablemente.

Esto no puede quedar así, Francis. Haz otra.

Hondo carácter latino en la cinta no sólo por el lugar donde se desarrolla la trama, Buenos Aires, o por el grupo de actores, donde destacan las actrices protagonistas (Maribel Verdú y Carmen Maura: que te digan que vas a hacer una con Coppola debe ser tremendo: gratis si hace falta), además de por ser una coproducción italo-america-argenti-española, sino también porque un director que siempre quiso ser Orson Welles (en su momento lo alcanzó, pienso) trae en "Tetro" aires de Pedro Almodovar o de Carlos Saura: Welles también quiso su Don Quijote (la maleta de Orson Welles, como recordaba Babel llena de trabajos empezados: no inacabados: quién decide que una obra de arte está finalizada), también se acercó mucho a lo hispano.

Rencuentro entre familiares (el paso del tiempo y la familia: marca de la casa): Vincent Gallo, un actor a tener en cuenta siempre (y un director desperdiciado que se prodiga poco tras la cámara: magnífica "Buffalo '66") y un muchacho llamado Alden Ehrenreich, que, a pesar de parecerse a su "hermano" como un huevo a una castaña (se parece más a Di Caprio: "Tetro" a ratos recuerda un anuncio de colonias: no es un punto en contra, hay anuncios de colonias muy buenos), al final consigue mantener el tipo y dar el personaje.

Si se aguanta un buen rato al pié del cañón parece que la película puede remontar, posible despegue, destellos de genio, pero al final se desploma. Inexorablemente.

Esto no puede quedar así, Francis. Haz otra.

domingo, junio 19, 2011

"Eric, oficial de la reina", de Paul Verhoeven

El director holandés Paul Verhoeven es famoso (o al menos sus películas lo son: sí, creo que el apellido Verhoeven es bastante conocido pues tuvo una época de gran protagonismo en el mundo cinematográfico) por haber dirigido títulos como "Robocop", "Desafio Total" o "Starship Troopers", que le dieron un aura de cineasta de ciencia ficción violento y dispuesto a inflar de hemoglobina y salvajismo los fotogramas, pero dotado para manejar grandes presupuestos atiborrados de efectos especiales. Es famoso también por producciones mainstream de erotismo somnoliento como "Instinto básico" o "Showgirls": la segunda es digna de cualquier lástima pero "Instinto básico" tenía su aquél en cuanto a la intriga plasmada en el guión que la hacían entretenida: ese picahielos temible: más allá, claro, de ese cruce de piernas que convirtió a Sharon Stone en la sensación sensual del celuloide de principios de los noventa.

Pero antes de que Hollywood le abriera sus puertas con "Los señores del acero", excelente película de acción medieval llena de la crudeza marca de la casa (rodada en España, por cierto, con localizaciones en la ciudad de Ávila entre otras), Verhoeven tuvo una trayectoria larga jugando como "local", producciones holandesas que posiblemente son de lo mejor de su carrera o al menos tan sobresalientes como para que se fijaran en el director más allá de los Paises Bajos. "Delicias Turcas" (que no he visto pero que sé que se debe mencionar), "El cuarto hombre" (una trama que tiene similitudes con "Instinto básico", a la que creo que supera: relaciones sórdidas pero con un tono de humor negro y tensión criminal muy logrado) o "Eric, oficial de la reina" se pueden contar como algunos de los mejores ejemplos de aquella etapa. Y Rutger Hauer también. El replicante que mostró una de las formas de morir más hermosas de la historia de cine y que dijo las palabras que a todos nos gustaría decir en nuestro lecho de muerte (aunque sean mentira), llegó a la pantalla grande de la mano de Verhoeven, con "Delicias Turcas", un empujón decisivo para su carrera como actor. Gran actor.

"Eric, oficial de la reina" es la historia de un grupo de seis estudiantes de clase alta, encabezados por Eric (Rutger Hauer) y Guus (Jeroen Krabbé, actor excelente que protagonizó "El cuarto hombre" y que a nivel internacional es conocido sobre todo por hacer el papel del Dr. Charles Nichols en "El fugitivo" de Andrew Davis: él es el médico que le hacía la puñeta a Harrison Ford), que coinciden en la universidad poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial y que, durante el conflicto bélico, toman distintas posturas: resistencia, colaboracionismo o pasividad. Holanda se había declarado neutral antes de la guerra, ya que tenía un ejercito débil y ninguna oposición que ofrecer al demoledor frente de ataque alemán. No le sirvió de nada: tras una semana de haberse iniciado la invasión alemana, el gobierno holandés capituló, derrotado después de que un bombardeó de la Luftwaffe devastara Rotterdam. La reina Guillermina de Holanda (otra de las figuras protagonistas de la cinta, demostrando lo chavacanos, normales y humanos que son los monarcas en las distancias cortas), parte al exilio en Londres y los que se quedan intentan hacer frente al ejercito alemán o se ponen una esvástica en el brazo.

La película conserva el tono optimista del cine bélico de posguerra que realizaron las vencedores a pesar de que es una producción tardía, del año 1977. Cada víctima, propia o ajena, es un paso hacia la victoria. Espionaje y Gestapo, transmisiones codificadas, dobles identidades, desembarcos nocturnos en las gélidas aguas del mar del Norte, entre los trajes de tweed, los canales de Amsterdam y las sempiternas bicicletas, una ambientación magnífica para una película de guerra (de guerra oculta) que no es de las más conocidas pero que se puede considerar entre las mejores del género.

Pero antes de que Hollywood le abriera sus puertas con "Los señores del acero", excelente película de acción medieval llena de la crudeza marca de la casa (rodada en España, por cierto, con localizaciones en la ciudad de Ávila entre otras), Verhoeven tuvo una trayectoria larga jugando como "local", producciones holandesas que posiblemente son de lo mejor de su carrera o al menos tan sobresalientes como para que se fijaran en el director más allá de los Paises Bajos. "Delicias Turcas" (que no he visto pero que sé que se debe mencionar), "El cuarto hombre" (una trama que tiene similitudes con "Instinto básico", a la que creo que supera: relaciones sórdidas pero con un tono de humor negro y tensión criminal muy logrado) o "Eric, oficial de la reina" se pueden contar como algunos de los mejores ejemplos de aquella etapa. Y Rutger Hauer también. El replicante que mostró una de las formas de morir más hermosas de la historia de cine y que dijo las palabras que a todos nos gustaría decir en nuestro lecho de muerte (aunque sean mentira), llegó a la pantalla grande de la mano de Verhoeven, con "Delicias Turcas", un empujón decisivo para su carrera como actor. Gran actor.

"Eric, oficial de la reina" es la historia de un grupo de seis estudiantes de clase alta, encabezados por Eric (Rutger Hauer) y Guus (Jeroen Krabbé, actor excelente que protagonizó "El cuarto hombre" y que a nivel internacional es conocido sobre todo por hacer el papel del Dr. Charles Nichols en "El fugitivo" de Andrew Davis: él es el médico que le hacía la puñeta a Harrison Ford), que coinciden en la universidad poco antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial y que, durante el conflicto bélico, toman distintas posturas: resistencia, colaboracionismo o pasividad. Holanda se había declarado neutral antes de la guerra, ya que tenía un ejercito débil y ninguna oposición que ofrecer al demoledor frente de ataque alemán. No le sirvió de nada: tras una semana de haberse iniciado la invasión alemana, el gobierno holandés capituló, derrotado después de que un bombardeó de la Luftwaffe devastara Rotterdam. La reina Guillermina de Holanda (otra de las figuras protagonistas de la cinta, demostrando lo chavacanos, normales y humanos que son los monarcas en las distancias cortas), parte al exilio en Londres y los que se quedan intentan hacer frente al ejercito alemán o se ponen una esvástica en el brazo.

La película conserva el tono optimista del cine bélico de posguerra que realizaron las vencedores a pesar de que es una producción tardía, del año 1977. Cada víctima, propia o ajena, es un paso hacia la victoria. Espionaje y Gestapo, transmisiones codificadas, dobles identidades, desembarcos nocturnos en las gélidas aguas del mar del Norte, entre los trajes de tweed, los canales de Amsterdam y las sempiternas bicicletas, una ambientación magnífica para una película de guerra (de guerra oculta) que no es de las más conocidas pero que se puede considerar entre las mejores del género.

viernes, junio 10, 2011

"Portero de noche", de Liliana Cavani

Romance entre un oficial de las SS (Dirk Bogarde) y una prisionera de un campo de concentración (Charlotte Rampling), una chica judía: relación antinatural per se: síndrome de Estocolmo agudo en fase terminal. Controversia automática para una película transgresora, lista para demoler tabús impenetrables a golpe de celuloide, planteando una de las situaciones más insólitas o, al menos, desacostumbradas, que se puedan pergeñar: traumas que desembocan en territorios incógnitos. No sólo el tema: los fotogramas se llenan de erotismo y hacen que "Portero de noche", prohibida por el franquismo, sea uno de los títulos famosos para provocar colas en los cines de Biarritz o Perpignan: esa mítica del cine y la libertad, de la censura en la cabina de proyección rota a pocos kilómetros de la frontera, aunque sólo sea con el ánimo de ver la piel bajo la blusa, pero un símbolo poderoso sin ninguna duda.

Si en "La muerte y la doncella" de Roman Polanski el reencuentro entre víctima y verdugo conduce irremediablemente a la búsqueda de justicia y venganza, en "Portero de noche" el encontronazo casual entre el encargado nocturno de un hotel y la esposa de un director de ópera puede tomar rumbos insospechados (como sucede en "Tras el cristal" de Agustí Villaronga: no puede decir que esa película no recoge el testigo de la de Cavani: de obra de culto en obra de culto).

Viena en el año 1957, atmósfera decadente de una posguerra aún no superada: los supervivientes buscan su lugar enterrando el pasado u ocultándose del presente. Relaciones amatorias sórdidas, enfermizas, sadomasoquistas, entre amantes acosados que se recluyen para prolongar su amor en una agonía desesperada, conscientes de que es un cadáver en descomposición que se niega a ser sepultado: sin futuro. Pero también es una película capaz de ofrecer escenas bellas en su perturbación, una característica que sin duda es su mayor escándalo: provocar disturbios en conciencias maniqueas, apasionadas por lo inmóvil, que sólo distinguen el blanco y el negro. Quizás cuando, recientemente, el director Lars Von Trier provocó una conmoción en el festival de Cannes al manifestar (boutade es un término francés, por supuesto) cierta afinidad con la figura de Adolf Hitler, en su subconsciente asomaba la imagen de Charlotte Rampling vestida con un pantalón ancho, unos tirantes, guantes de piel negra hasta los codos y una gorra de las SS. Nada más. Pura provocación.

Si en "La muerte y la doncella" de Roman Polanski el reencuentro entre víctima y verdugo conduce irremediablemente a la búsqueda de justicia y venganza, en "Portero de noche" el encontronazo casual entre el encargado nocturno de un hotel y la esposa de un director de ópera puede tomar rumbos insospechados (como sucede en "Tras el cristal" de Agustí Villaronga: no puede decir que esa película no recoge el testigo de la de Cavani: de obra de culto en obra de culto).

Viena en el año 1957, atmósfera decadente de una posguerra aún no superada: los supervivientes buscan su lugar enterrando el pasado u ocultándose del presente. Relaciones amatorias sórdidas, enfermizas, sadomasoquistas, entre amantes acosados que se recluyen para prolongar su amor en una agonía desesperada, conscientes de que es un cadáver en descomposición que se niega a ser sepultado: sin futuro. Pero también es una película capaz de ofrecer escenas bellas en su perturbación, una característica que sin duda es su mayor escándalo: provocar disturbios en conciencias maniqueas, apasionadas por lo inmóvil, que sólo distinguen el blanco y el negro. Quizás cuando, recientemente, el director Lars Von Trier provocó una conmoción en el festival de Cannes al manifestar (boutade es un término francés, por supuesto) cierta afinidad con la figura de Adolf Hitler, en su subconsciente asomaba la imagen de Charlotte Rampling vestida con un pantalón ancho, unos tirantes, guantes de piel negra hasta los codos y una gorra de las SS. Nada más. Pura provocación.

martes, mayo 31, 2011

"Un hombre sin pasado", de Aki Kaurismäki

Reset.

El cerebro se apaga, se enciende de nuevo, y en el transcurso de ese sencillo proceso se pierde toda la información almacenada. Una nueva vida; mejor aún: una reencarnación en vida y ahora toca descender un par de escalones, señal inequívoca de que el karma no estaba muy limpio. ¿O puede que esa bajada sea una bendición?. La segunda oportunidad de Paco Costas en versión existencialista y nórdica. Porque lo terrible sería que las vivencias fueran las mismas, que el recuerdo vaciado se llenará como la vez anterior y que el camino desembocara en el mismo punto, un maelstrom de tiempo del que fuera imposible escapar (y no me refiero al día de la marmota, esa es otra película). Para eso mejor quedarse tal y como se estaba. Si te dan una paliza de muerte que te deja hecho un malherido amnésico marginal, al menos que se haga bueno el dicho de no hay mal que por bien no venga.

Qué graciosos estos fineses, peculiares hasta el gentilicio. Quién lo iba a decir: Helsinki es un vivero de caracteres llenos de aguda ironía, de personajes dispuestos a saltar la barrera de mediocridad circundante para mostrarse atrevidos y extravagantes, de diálogos certeros pronunciados con la mayor tranquilidad. "¿Qué te debo?" "Si algún día me ves echado en un arroyo, ponme boca arriba". Y no es poca la petición para una sociedad acostumbrada a volver la mirada y pasar de largo cuando se encuentra a un hombre tirado en plena calle. Película llena de generosidad. ¿Qué es lo que realmente merece la pena? A los indios de las praderas les jodieron a base de agua de fuego y cuentas de colores. Tantos siglos pasados y nos vendemos por lo mismo, incluso por menos aunque los espejitos del conquistador brillen más: más luz para hacer más intensas las sombras de la caverna. Ay, Platón. Pero en esta cinta Diógenes. Sobre todo.

El cerebro se apaga, se enciende de nuevo, y en el transcurso de ese sencillo proceso se pierde toda la información almacenada. Una nueva vida; mejor aún: una reencarnación en vida y ahora toca descender un par de escalones, señal inequívoca de que el karma no estaba muy limpio. ¿O puede que esa bajada sea una bendición?. La segunda oportunidad de Paco Costas en versión existencialista y nórdica. Porque lo terrible sería que las vivencias fueran las mismas, que el recuerdo vaciado se llenará como la vez anterior y que el camino desembocara en el mismo punto, un maelstrom de tiempo del que fuera imposible escapar (y no me refiero al día de la marmota, esa es otra película). Para eso mejor quedarse tal y como se estaba. Si te dan una paliza de muerte que te deja hecho un malherido amnésico marginal, al menos que se haga bueno el dicho de no hay mal que por bien no venga.

Qué graciosos estos fineses, peculiares hasta el gentilicio. Quién lo iba a decir: Helsinki es un vivero de caracteres llenos de aguda ironía, de personajes dispuestos a saltar la barrera de mediocridad circundante para mostrarse atrevidos y extravagantes, de diálogos certeros pronunciados con la mayor tranquilidad. "¿Qué te debo?" "Si algún día me ves echado en un arroyo, ponme boca arriba". Y no es poca la petición para una sociedad acostumbrada a volver la mirada y pasar de largo cuando se encuentra a un hombre tirado en plena calle. Película llena de generosidad. ¿Qué es lo que realmente merece la pena? A los indios de las praderas les jodieron a base de agua de fuego y cuentas de colores. Tantos siglos pasados y nos vendemos por lo mismo, incluso por menos aunque los espejitos del conquistador brillen más: más luz para hacer más intensas las sombras de la caverna. Ay, Platón. Pero en esta cinta Diógenes. Sobre todo.

martes, mayo 24, 2011

"Tras el cristal", de Agustí Villaronga

La opera prima del director de "Pa negre", la triunfadora de los últimos premios Goya, es (fue: año 1987) un escándalo, entendido este término en sus dos posibles acepciones: alboroto para el qué, para el tema tratado, y admiración para el cómo, para un ojo de director que se apuntaba magnífico. Se puede pensar que es demasiado explicita para ser un primer largometraje: demasiado turbio el asunto, demasiado contundente la puesta en escena y, así, asegurarse titulares en todos los festivales y un aura de malditismo y de culto para el autor y su obra: "Joven director español provoca pesadillas al público de la Berlinale". Pero esa es una apuesta arriesgada, una moneda lanzada al aire que puede, como en tantas otras películas, volverse en contra del director: el emperador está desnudo: si rascas el fotograma puede que debajo no haya premio. Pues no es el caso. Menuda película.

Terror psicológico, género que en España ha dejado grandes frutos y en el cual "Tras el cristal" se puede situar entre las pioneras. Esta película, además, podía haber cubierto sin problemas el apartado cinematográfico hispano para el primer número de "La caja de Pandora". Un antiguo criminal nazi (Günter Meisner), vive con su mujer (Marisa Paredes demostrando una vez más que es una de las mejores actrices del cine español) y su hija (Gisela Echevarría) en las islas Baleares, oculto, camuflado. A ese exilio en el olvido del mundo se añade que está confinado dentro de un pulmón de acero, por el que sólo asoma su cabeza al exterior, después de haber sufrido un grave accidente: reclusión forzosa, como aquella en la que participó en el pasado. De verdugo a víctima y precisamente una de ellas aparece ahora, joven enfermero (David Sust, gran interpretación y sin embargo no tengo más referencias de su carrera como actor: flor de un día), cruel guardián, que se propone reconstruir las salvajadas cometidas por el viejo nazi: pedofilia, infanticidio y experimentos médicos como los que anunciaba Ingmar Begman en su magnífico retrato del Berlín de entreguerras que era "El huevo de la serpiente": hipnosis voyeurista que nos impide apartar la mirada de la pantalla, inundándonos de falsa incredulidad: sabemos que lo que vemos es cierto. Entre ellos dos se estable una especie de relación paterno filial enfermiza y sórdida, unidos en la fascinación por la maldad, un impulso erótico necrófilo, sádico hasta la hez. Cadena del mal que se transmite como un virus, como una herencia maldita: creación de un monstruo, de un frankenstein (con cicatriz y todo) que adora a su creador a la vez que lo odia a muerte.

La labor de ambientación es impresionante: la casona mallorquina se transforma lentamente en un campo de prisioneros, en un centro de exterminio, entre el alambre de espino y el humo, mallas metálicas para que nadie escape. Todo invadido por una luz azul rotunda, de noche y de misterio. De horror.

El hombre del saco merodea por el pueblo.

Terror psicológico, género que en España ha dejado grandes frutos y en el cual "Tras el cristal" se puede situar entre las pioneras. Esta película, además, podía haber cubierto sin problemas el apartado cinematográfico hispano para el primer número de "La caja de Pandora". Un antiguo criminal nazi (Günter Meisner), vive con su mujer (Marisa Paredes demostrando una vez más que es una de las mejores actrices del cine español) y su hija (Gisela Echevarría) en las islas Baleares, oculto, camuflado. A ese exilio en el olvido del mundo se añade que está confinado dentro de un pulmón de acero, por el que sólo asoma su cabeza al exterior, después de haber sufrido un grave accidente: reclusión forzosa, como aquella en la que participó en el pasado. De verdugo a víctima y precisamente una de ellas aparece ahora, joven enfermero (David Sust, gran interpretación y sin embargo no tengo más referencias de su carrera como actor: flor de un día), cruel guardián, que se propone reconstruir las salvajadas cometidas por el viejo nazi: pedofilia, infanticidio y experimentos médicos como los que anunciaba Ingmar Begman en su magnífico retrato del Berlín de entreguerras que era "El huevo de la serpiente": hipnosis voyeurista que nos impide apartar la mirada de la pantalla, inundándonos de falsa incredulidad: sabemos que lo que vemos es cierto. Entre ellos dos se estable una especie de relación paterno filial enfermiza y sórdida, unidos en la fascinación por la maldad, un impulso erótico necrófilo, sádico hasta la hez. Cadena del mal que se transmite como un virus, como una herencia maldita: creación de un monstruo, de un frankenstein (con cicatriz y todo) que adora a su creador a la vez que lo odia a muerte.

La labor de ambientación es impresionante: la casona mallorquina se transforma lentamente en un campo de prisioneros, en un centro de exterminio, entre el alambre de espino y el humo, mallas metálicas para que nadie escape. Todo invadido por una luz azul rotunda, de noche y de misterio. De horror.

El hombre del saco merodea por el pueblo.

jueves, mayo 19, 2011

"Legión", de Scott Stewart

Vilipendiado y repudiado día tras día. "¿Qué última entrada has escrito en el blog? ¿Cuál? ¡Madre mía! ¡El griego Coñazokis, nada menos! ¿y el otro? ¿Apicha... qué? Te las viste en versión original ¿no? Ja, ja, ja. Esas no hay dios que las vea. Claro, así te han quedado luego los artículos de la revista: sesudos, pretenciosos, llenos de referencias a películas que no ha visto nadie: te pones a leerlo y te pierdes al segundo párrafo. ¡Cultureta!". Ay. Lo peor de todo es que la cursiva anterior se parece mucho a lo que me toca escuchar.

Detrás de estas gafas de pasta hay un pobre tipo que en sus años bárbaros ya se tragó todo el cine palomitero (ese adjetivo no es exacto para la época, es más bien un neologismo: no nos dejaban comer absolutamente nada en las salas y ruidosas palomitas ni pensarlo: cuéntaselo ahora a la chavalada a ver si te creen) que le tocó a mi generación: las obras completas de Schwarzenegger, Bruce Willis o Meg Ryan desfilaron ante mis ojos un fin de semana tras otro. Y sin pestañear. En muchos casos, disfrutando y pasándolo genial. ¡Yipi ka yei,...hijo de puta!. Mi admiración al cine trascurre por muchos caminos y algunos son menos transitados. Todo es cogerle el punto y no tener complejos. Atreverse y asombrarse y sobre todo disfrutar del cine, ya sea con Arnold o con Apichatpong. O con ambos.

Así que vamos con "Legión", un estreno del año pasado que se lanzó con mucha publicidad (recuerdo haberla visto anunciada en televisión y en carteles por la ciudad) y que supongo que no debió irle mal en taquilla. El Creador se harta de su creación y pone en marcha el Apocalipsis. Uno de sus fieles arcángeles, Miguel (Paul Bettany), se opone al castigo y viene a la Tierra para evitar la extinción de la humanidad: armado hasta las plumas. Ángeles exterminadores de alas de metal y maza de acero para zumbarle la badana a los descreídos. Y si no, mejor que cachiporras con pinchos y espadas flamígeras, un arsenal de metralletas y pistolas y preparar una buena balacera, que para eso estamos en el país de la Segunda Enmienda.

Dos puntos a destacar. El primero es la religiosidad que se hace patente en algunas muestras del cine de acción moderno, tramas con el rifle y la Biblia como protagonistas absolutos: "El libro de Eli" de los hermanos Hughes, con Denzel Washington, o la recién estrenada "El sicario de Dios" donde repiten el director de "Legión", Scott Stewart, y su protagonista, Paul Bettany, que debe haberle cogido el gusto al papel de héroe de acción, con pinta angelical y todo. Leí hace poco acerca de que las tramas hollywoodenses tienen tendencia a incluir referencias a la religión en mayor o menor medida. Y si se fija uno un poco, resulta que es verdad. Desde la simple introducción del texto de un salmo como sucede en el comienzo de "Valor de ley" de los hermanos Coen, hasta cambiar el sentido de una adaptación de una novela para hacerla más "divina" de lo que es el original en papel, algo que se puede comprobar en la adaptación de "La carretera" de Cormac McCarthy que realizó el director John Hillcoat. Habrá crisis de valores religiosos en el mundo pero no debe ser en el mundo del cine norteamericano. En ese mundo o detrás de él. Entre bambalinas.

El segundo punto a comentar es que "Legión" es un calco de "Terminator", aquella obra maestra de James Cameron. O sea, calco en el esquema del guión (en el resto: no hay color): Cameron no debía ir mucho a misa en aquella época, afortunadamente, al menos más allá de la idea mesiánica del personaje de John Connor. Desde la secuencia inicial de la "caída" del ángel hasta el final con madre coraje a lo Sarah Connor (que también, casualmente, es camarera) subida a un todoterreno, pasando por la misión de conseguir a toda costa el nacimiento de un salvador de la raza humana. Los puntos fundamentales de la primera parte de la extraordinaria saga de los cyborg homicidas venidos del futuro, son plagiados sin piedad. Como dije al principio, todo este cine de acción ya está visto. Hace años.

"If God will send his angels", un temazo de U2 que viene a cuento.

Sí, esta canción sale en una de Meg Ryan: "City of Angels", de Brad Silberling.

Todas, no me perdí una.

It´s just you and me and the rain...

Detrás de estas gafas de pasta hay un pobre tipo que en sus años bárbaros ya se tragó todo el cine palomitero (ese adjetivo no es exacto para la época, es más bien un neologismo: no nos dejaban comer absolutamente nada en las salas y ruidosas palomitas ni pensarlo: cuéntaselo ahora a la chavalada a ver si te creen) que le tocó a mi generación: las obras completas de Schwarzenegger, Bruce Willis o Meg Ryan desfilaron ante mis ojos un fin de semana tras otro. Y sin pestañear. En muchos casos, disfrutando y pasándolo genial. ¡Yipi ka yei,...hijo de puta!. Mi admiración al cine trascurre por muchos caminos y algunos son menos transitados. Todo es cogerle el punto y no tener complejos. Atreverse y asombrarse y sobre todo disfrutar del cine, ya sea con Arnold o con Apichatpong. O con ambos.

Así que vamos con "Legión", un estreno del año pasado que se lanzó con mucha publicidad (recuerdo haberla visto anunciada en televisión y en carteles por la ciudad) y que supongo que no debió irle mal en taquilla. El Creador se harta de su creación y pone en marcha el Apocalipsis. Uno de sus fieles arcángeles, Miguel (Paul Bettany), se opone al castigo y viene a la Tierra para evitar la extinción de la humanidad: armado hasta las plumas. Ángeles exterminadores de alas de metal y maza de acero para zumbarle la badana a los descreídos. Y si no, mejor que cachiporras con pinchos y espadas flamígeras, un arsenal de metralletas y pistolas y preparar una buena balacera, que para eso estamos en el país de la Segunda Enmienda.

Dos puntos a destacar. El primero es la religiosidad que se hace patente en algunas muestras del cine de acción moderno, tramas con el rifle y la Biblia como protagonistas absolutos: "El libro de Eli" de los hermanos Hughes, con Denzel Washington, o la recién estrenada "El sicario de Dios" donde repiten el director de "Legión", Scott Stewart, y su protagonista, Paul Bettany, que debe haberle cogido el gusto al papel de héroe de acción, con pinta angelical y todo. Leí hace poco acerca de que las tramas hollywoodenses tienen tendencia a incluir referencias a la religión en mayor o menor medida. Y si se fija uno un poco, resulta que es verdad. Desde la simple introducción del texto de un salmo como sucede en el comienzo de "Valor de ley" de los hermanos Coen, hasta cambiar el sentido de una adaptación de una novela para hacerla más "divina" de lo que es el original en papel, algo que se puede comprobar en la adaptación de "La carretera" de Cormac McCarthy que realizó el director John Hillcoat. Habrá crisis de valores religiosos en el mundo pero no debe ser en el mundo del cine norteamericano. En ese mundo o detrás de él. Entre bambalinas.

El segundo punto a comentar es que "Legión" es un calco de "Terminator", aquella obra maestra de James Cameron. O sea, calco en el esquema del guión (en el resto: no hay color): Cameron no debía ir mucho a misa en aquella época, afortunadamente, al menos más allá de la idea mesiánica del personaje de John Connor. Desde la secuencia inicial de la "caída" del ángel hasta el final con madre coraje a lo Sarah Connor (que también, casualmente, es camarera) subida a un todoterreno, pasando por la misión de conseguir a toda costa el nacimiento de un salvador de la raza humana. Los puntos fundamentales de la primera parte de la extraordinaria saga de los cyborg homicidas venidos del futuro, son plagiados sin piedad. Como dije al principio, todo este cine de acción ya está visto. Hace años.

"If God will send his angels", un temazo de U2 que viene a cuento.

Sí, esta canción sale en una de Meg Ryan: "City of Angels", de Brad Silberling.

Todas, no me perdí una.

It´s just you and me and the rain...

lunes, mayo 16, 2011

"La eternidad y un día", de Theo Angelopoulos

El pasado fin de semana he visto dos películas que, sorprendentemente, se parecen mucho. Y apunto la sorpresa porque cuando me pongo a ver una película intento saber de antemano lo menos posible de su argumento, de modo que encontrarme una serie de similitudes entre los títulos elegidos, vistos uno a continuación del otro, no puede achacarse a ninguna premeditación y sí a la más fortuita de las casualidades.

Antes de ver la que da nombre a esta entrada, en concreto un día antes, vi "Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas" de Apichatpong Weerasethakul, ganadora de la Palma de Oro de Cannes en el año 2010: primera coincidencia: la de Angelopoulos ganó el mismo premio en 1998. Y entre que decido o no ponerme a escribir sobre el tío Boonmee, veo "La eternidad y un día". No se hable más: programa doble en el blog.

En el rincón tailandés, Boonmee (Thanapat Saisaymar) y en la esquina griega, Alexandre (el genial actor suizo Bruno Ganz: ese asalto está ganado, me temo). Los dos son viudos gravemente enfermos que viven el presente sumidos en el dolor del cuerpo y la desesperación del alma: mirar al pasado con nostalgia, aquellos años de plenitud física y momentos felices: es la melancolía la que enferma al que echa de menos un mundo perdido. En la de Weerasethakul los fantasmas se presentan después de cenar, en la sobremesa, realismo mágico en la jungla tropical, y conversan con los vivos. Habitantes de universos paralelos que encuentran una puerta para verse, hablarse, abrazarse, cuidarse unos de otros y hacerse compañía. Para Angelopoulos, por otro lado, los fantasmas sólo pueblan los recuerdos y el pasado es un idílico día de verano al borde del mar. Veraneantes de ropas blancas bajo un sol luminoso, despreocupación de clase alta que baila en lujosas casas junto a la playa y pasea su ocio en yates de postal, contrastando con el presente lluvioso y triste de Alexandre: mafias que explotan a pequeños niños inmigrantes como símbolo de una sociedad en la que se ha extinguido el refugio perfecto de la familia, del clan: el hombre occidental moderno pierde sus referencias, sus asideros, y se desmorona irremediablemente. Alexandre es el fantasma, en realidad, un espectro con gabardina que se aparece en la fotos del pasado y no al revés.

¿Para qué seguir penando? Ambos, Alexandre y Boonmee, confían sin ningún asomo de duda en que la muerte es el reencuentro, una idea de vida ultraterrena que está más allá de toda lógica y que, sin embargo, es universal: Grecia y Tailandia, tan lejos, tan cerca.

Ver una película de Theo Angelopoulos (encabeza el post la suya porque me gustó más que la otra; Apichatpong Weerasethakul me deslumbró con su cine original y asombroso en "Mysterious object at noon" o en "Syndromes and a Century" pero en esta ocasión no ha llegado a encandilarme como en aquellas) es como viajar a uno de esos países en los que en vez de andar atrasando o adelantando la hora en el reloj es mejor abandonarlo en el fondo de la maleta. No existe el tiempo, la prisa, la premura: abandonad toda impaciencia. Sólo así se puede disfrutar de este cine, de esta perfecta poesía de celuloide.

Ahora que lo pienso, en eso también se parecen.

Antes de ver la que da nombre a esta entrada, en concreto un día antes, vi "Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas" de Apichatpong Weerasethakul, ganadora de la Palma de Oro de Cannes en el año 2010: primera coincidencia: la de Angelopoulos ganó el mismo premio en 1998. Y entre que decido o no ponerme a escribir sobre el tío Boonmee, veo "La eternidad y un día". No se hable más: programa doble en el blog.

En el rincón tailandés, Boonmee (Thanapat Saisaymar) y en la esquina griega, Alexandre (el genial actor suizo Bruno Ganz: ese asalto está ganado, me temo). Los dos son viudos gravemente enfermos que viven el presente sumidos en el dolor del cuerpo y la desesperación del alma: mirar al pasado con nostalgia, aquellos años de plenitud física y momentos felices: es la melancolía la que enferma al que echa de menos un mundo perdido. En la de Weerasethakul los fantasmas se presentan después de cenar, en la sobremesa, realismo mágico en la jungla tropical, y conversan con los vivos. Habitantes de universos paralelos que encuentran una puerta para verse, hablarse, abrazarse, cuidarse unos de otros y hacerse compañía. Para Angelopoulos, por otro lado, los fantasmas sólo pueblan los recuerdos y el pasado es un idílico día de verano al borde del mar. Veraneantes de ropas blancas bajo un sol luminoso, despreocupación de clase alta que baila en lujosas casas junto a la playa y pasea su ocio en yates de postal, contrastando con el presente lluvioso y triste de Alexandre: mafias que explotan a pequeños niños inmigrantes como símbolo de una sociedad en la que se ha extinguido el refugio perfecto de la familia, del clan: el hombre occidental moderno pierde sus referencias, sus asideros, y se desmorona irremediablemente. Alexandre es el fantasma, en realidad, un espectro con gabardina que se aparece en la fotos del pasado y no al revés.

¿Para qué seguir penando? Ambos, Alexandre y Boonmee, confían sin ningún asomo de duda en que la muerte es el reencuentro, una idea de vida ultraterrena que está más allá de toda lógica y que, sin embargo, es universal: Grecia y Tailandia, tan lejos, tan cerca.

Ver una película de Theo Angelopoulos (encabeza el post la suya porque me gustó más que la otra; Apichatpong Weerasethakul me deslumbró con su cine original y asombroso en "Mysterious object at noon" o en "Syndromes and a Century" pero en esta ocasión no ha llegado a encandilarme como en aquellas) es como viajar a uno de esos países en los que en vez de andar atrasando o adelantando la hora en el reloj es mejor abandonarlo en el fondo de la maleta. No existe el tiempo, la prisa, la premura: abandonad toda impaciencia. Sólo así se puede disfrutar de este cine, de esta perfecta poesía de celuloide.

Ahora que lo pienso, en eso también se parecen.

domingo, mayo 01, 2011

Revista. La Caja de Pandora

Hace unos meses recibí una misteriosa invitación: participar en algo nuevo, en algo inédito: de ahí su condición de misterio. Un proyecto que se anticipaba muy interesante y que era a la vez una oferta y un compromiso. Acepté sin dudarlo pero la duda vendría después: ¿sabría estar a la altura? ¿no me habría metido en camisa de once varas? ¿quién te crees que eres, so memo? ¿André Bazin?

Aquella invitación de Crowley, excelente bloguero al mando de la bitácora "Tengo boca y no puedo gritar", que de manera regular nos deslumbra con sus escritos y que cada domingo nos martiriza con la tarea imposible de ponerle nombre a un fotograma perdido, aquella aventura, aquel proyecto ya tomó forma. Ha sido un honor y un privilegio. Enhorabuena, Crowley.

El primer número se dedica al Holocausto y creo que merece la pena echarle un vistazo.

Haz click en la imagen:

sábado, abril 30, 2011

"El fuego fatuo", de Louis Malle

Alain Leroy recorre las calles de París con la misma desesperación con la que Julien Tavernier buscaba una salida del ascensor. Maurice Ronet, magistral en ambos casos: personajes sin asideros ni esperanzas que enfrentan a solas su destino.

Alain es un ex-alcohólico que no encuentra motivos para seguir viviendo. La búsqueda del impulso vital imprescindible, como aquel tránsito incansable que, años más tarde, mostraba Abbas Kiarostami en "El sabor de las cerezas". La fiesta terminó. Los antiguos amigos ordenan sus vidas, forman familias, se sumen en la placidez de la costumbre pero Alain se resiste a caer en la rutina. Beber para que pase algo, como decía Bukowski, una neblina de alcohol que altere la percepción de la realidad y camufle la existencia mediocre para convertirla en una falsa aventura permanente. Y por no caer en la rutina se tropieza con la depresión: mala solución, trampa mortal, opción indeseable en vez de salir al encuentro de la vida tal cual llega y apurar lo que ofrece.

No es mal consejo el que dio Cicerón: pensar es vivir dos veces. Y leer también. Y ver una película, por supuesto.

Para la ocasión, fotogramas desgarrados por Erik Satie.

Alain es un ex-alcohólico que no encuentra motivos para seguir viviendo. La búsqueda del impulso vital imprescindible, como aquel tránsito incansable que, años más tarde, mostraba Abbas Kiarostami en "El sabor de las cerezas". La fiesta terminó. Los antiguos amigos ordenan sus vidas, forman familias, se sumen en la placidez de la costumbre pero Alain se resiste a caer en la rutina. Beber para que pase algo, como decía Bukowski, una neblina de alcohol que altere la percepción de la realidad y camufle la existencia mediocre para convertirla en una falsa aventura permanente. Y por no caer en la rutina se tropieza con la depresión: mala solución, trampa mortal, opción indeseable en vez de salir al encuentro de la vida tal cual llega y apurar lo que ofrece.

No es mal consejo el que dio Cicerón: pensar es vivir dos veces. Y leer también. Y ver una película, por supuesto.

Para la ocasión, fotogramas desgarrados por Erik Satie.

sábado, abril 23, 2011

"Zombieland", de Ruben Fleischer

Llevo una quincena algo zombi. No me refiero unicamente a mi estado mental en el intervalo de tiempo que hay entre el sonido del despertador y el segundo café de la mañana, que también, una situación de atontamiento matutino que se ha visto aliviada de modo impagable por el parón laboral de la Semana Santa. Me refiero en realidad a dos fenómenos de ultratumba que han venido a visitarme con asiduidad durante los pasados días: la serie para televisión "The walking dead" y la novela "Descansa en paz". La primera está basada en los cómic del mismo título (hoy mismo he tenido un volumen recopilatorio en mis manos, en la feria del Día del Libro, pero al final no lo he comprado: opté por el "Kafka" de Robert Crumb y los zombis para otro ocasión, que bastante empacho llevo ya) y es una buena serie: seis capítulos llenos de acción y emoción, con la firma del gran Frank Darabont ("Cadena perpetua", "La milla verde", "La niebla": no está nada mal), que se ven del tirón. Apocalipsis zombi y los últimos seres humanos luchando a muerte contra sus antiguos vecinos, un tema viejo del género fantástico y de terror: "La invasión de los ladrones de cuerpos" de Don Siegel, "The Omega man" de Boris Sagal o, por supuesto, "La noche de los muertos vivientes" de George Romero, son precursores en historias de infección y holocausto. A esperar la segunda temporada de "The walking dead" ya que la primera dejó buen sabor de boca. Y el estomago un poco revuelto: daños colaterales consustanciales al canibalismo.

En cuanto a la novela "Descansa en paz", su autor es John Ajvide Lindquist, otro nórdico superventas, que ya tenía en su haber "Déjame entrar", el libro que dio origen a una de las mejores (o la mejor) películas de vampiros de los últimos años. Atraído por un título me atrevo con el otro. "Descansa en paz" resulta ser una buena novela donde el zombi ya no es un anónimo despojo putrefacto que quiere recuperar su carne a costa de la tuya sino que el cadáver andante es un familiar que ha fallecido recientemente y que vuelve a casa: el abuelo, la madre o, el caso más doloroso, un hijo. El disparo en el cerebelo no parece lógico y sí la esperanza en que debajo de la piel cuarteada y los ojos velados quede un hálito del habitante anterior de esa materia en demolición, de aquella persona por la que tanto se ha llorado tras su muerte y tanto se ha sufrido por su ausencia. ¿Acaso no era más difícil resucitar que quedarte, cuando mi alma se abrazaba a la tuya forcejeando hasta desangrarse, con la muerte?, preguntaba Dulce Loynaz en su poema "La novia de Lázaro". Lázaro, zombi primordial.

Así que después de tanta trascendencia en el papel y tanta tensión en la pequeña pantalla, "Zombieland" parece el producto adecuado para desengrasar y clausurar este pequeño rotten festival. No me equivoco y la película es lo que parece, una comedia tontuna de pegar tiros y de amor adolescente, donde los zombis parecen los vivos, que no los muertos. Sale Jesse Eisenberg haciendo de Mark Zuckerberg un año antes de rodar "La red social" de David Fincher, como si "Zombieland" fuera un casting para el papel que le lanzaría a la fama. O sea hace de perfecto nerd bobalicón: este chico corre el riesgo de acabar más encasillado que Antonio Resines si sigue hablando tan rápido. También aparece Woody Harrelson y su papel también se puede autoreferenciar a cuando hizo de Mickey Knox en "Asesinos natos" de Oliver Stone: lado salvaje y adicción al gatillo. Completan el cuarteto Emma Stone, de la que no tengo referencias ni esta película me las aporta, y Abigail Breslin, aquella deslumbrante pequeña Miss Sunshine que se va haciendo mayor y ya no deslumbra tanto. Este es el grupo de los, aparentemente, únicos supervivientes de nuestra especie, depositarios de un código genético refinado durante millones de años, los últimos de Filipinas (también aparece Bill Murray en un pésimo cameo que, menos mal, no dura mucho), y su mayor preocupación es encontrar cierto pastelito (no sé si Bony o Tigretón) y llegar a un parque de atracciones californiano: reflejo certero de una sociedad occidental infantil y decadente que sólo se mueve por la satisfacción inmediata del deseo pueril y caprichoso: ese mundo más podrido que un zombi. Comedia como alegoría, aunque no sé si el director la tenía en mente.

Zombieland now.

En cuanto a la novela "Descansa en paz", su autor es John Ajvide Lindquist, otro nórdico superventas, que ya tenía en su haber "Déjame entrar", el libro que dio origen a una de las mejores (o la mejor) películas de vampiros de los últimos años. Atraído por un título me atrevo con el otro. "Descansa en paz" resulta ser una buena novela donde el zombi ya no es un anónimo despojo putrefacto que quiere recuperar su carne a costa de la tuya sino que el cadáver andante es un familiar que ha fallecido recientemente y que vuelve a casa: el abuelo, la madre o, el caso más doloroso, un hijo. El disparo en el cerebelo no parece lógico y sí la esperanza en que debajo de la piel cuarteada y los ojos velados quede un hálito del habitante anterior de esa materia en demolición, de aquella persona por la que tanto se ha llorado tras su muerte y tanto se ha sufrido por su ausencia. ¿Acaso no era más difícil resucitar que quedarte, cuando mi alma se abrazaba a la tuya forcejeando hasta desangrarse, con la muerte?, preguntaba Dulce Loynaz en su poema "La novia de Lázaro". Lázaro, zombi primordial.